Cet article est l’ultime tentative de réponse à la question si la vie n’est pas rare, pourquoi n’avons-nous pas trouvé d’extra-terrestres?

Ici, pas d’humour ou de complot, ni de tentative d’explication sur la timidité des aliens.

15. La vie est récente, nous sommes les Premiers

Cette idée me paraît à la fois décevante et inspirante.

Décevante puisque cela implique, nécessairement, que nous n’aurons pas l’occasion dans un avenir proche d’avoir la moindre interaction sociale avec une entité extra-terrestre, de quelque sorte que ce soit. Nous n’aurons donc jamais droit à ce sentiment d’immense vertige devant l’immense abîme nous séparant d’une civilisation qui, en tout, nous est étrangère.

Inspirante puisque cela implique que les hypothèses vues dans mon précédent article sont fausses -et que la nature de l’intelligence n’implique ni qu’elle s’auto-détruise, ni qu’elle pratique le génocide systématiquement-. Avouez, entre nous, que c’est plutôt rassurant qu’aucune de ces hypothèses ne soient vraies : cela a un côté quelque peu déprimant de se dire que nous sommes condamnés à disparaître ou qu’il est dans la nature de l’intelligence de pratiquer les purges à échelle galactique.

Etant parmi les Premiers, nous avons toute une galaxie à explorer et découvrir, et une responsabilité toute particulière, une angoisse à assumer : nous n’avons aucun modèle dont nous pourrions nous inspirer, l’avenir reste radicalement imprévisible et nous ne pouvons qu’essayer de bricoler des solutions acceptables pour bien vivre, que ce soit sur Terre ou ailleurs.

Mais au-delà du ressenti sur cette hypothèse, y a-t-il des raisons de penser qu’une telle chose soit possible? L’Univers a plus de 13 milliards d’années, notre Soleil n’a que 4,57 milliards d’années, la vie sur Terre est apparue il y a environ 3,8 milliards d’années, et nous autres Homo Sapiens n’existons que depuis 200.000 ans environ. Vu les échelles de temps impliquées, il ne paraît pas parfaitement affolant de supposer que nous ne sommes pas les premiers et que, dans l’immensité des éons qui nous ont précédés, une autre espèce intelligente a pu se développer.

Certes.

Et pourtant, une observation toute simple permet de se questionner.

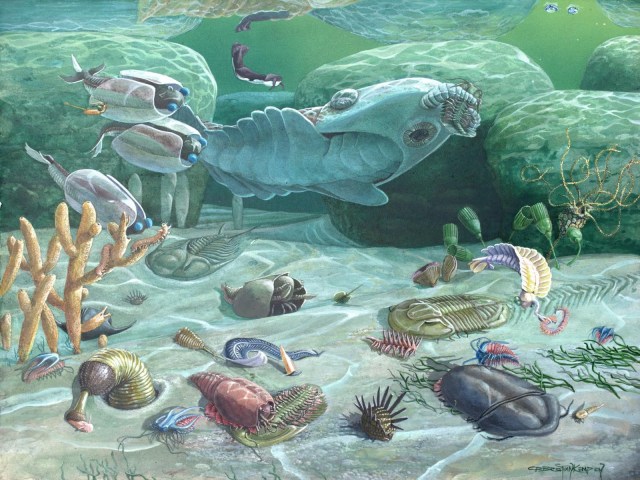

En effet, la vie est apparue il y a 3,8 milliards d’années. l’explosion cambrienne n’a eu lieu « que » il y a 530 millions d’années. Dans l’intervalle, aucune autre civilisation technologique n’est apparue. Il y a eu des trillions et des trillions d’êtres vivants, des milliards d’espèces, une pression évolutive immense avec des événements catastrophiques à surmonter…

Et pourtant, malgré cette immense échelle de temps sur une planète propice au développement et au foisonnement de la vie, nous avons été les premiers sur Terre. Cela nous dit quelque chose sur la probabilité qu’une espèce comme la nôtre émerge, non?

Et l’Univers?

Hé bien, je tiens à rappeler que l’Univers a 13,8 milliards d’années. Il est estimé exister encore pour quelques trillions d’années (le temps écoulé jusqu’ici représente 0,14% de l’âge total de l’Univers : on a le temps de voir venir la fin de l’Univers). Nous sommes donc aux balbutiements de notre Univers. Et tant mieux. En effet, dans quelques trillions d’années, toutes les galaxies seront bien trop lointaines pour que nous puissions les observer. Le ciel sera vide. Et les infortunés spectateurs de ce vide infini ne pourront jamais deviner (et savoir) ce que nous pouvons admirer.

Bref.

Je tiens à relever que l’Univers n’est pas propice à la vie depuis son apparition. En effet, rappelons qu’au début il n’y avait que les éléments chimiques les plus légers (hydrogène, hélium, lithium), qui ont donné naissance à la première génération d’étoiles. Ce sont ces premières étoiles qui ont permis, par fusion nucléaire (et autres super nova) de créer les autres éléments chimiques.

Il n’y avait donc ni carbone, ni fer, ni éléments chimiques indispensables à l’apparition de la moindre forme de vie. La première génération d’étoile (dite Etoile de population III) est apparue 400 millions d’années après le Big Bang (voire 560 millions d’années après) .

A la suite de cette première génération est venue la seconde génération, toujours pauvre en métaux. Elles sont apparues il y a environ 11 milliards d’années. Leur pauvreté en métal indique que la nébuleuse qui a permis à ces étoiles de se former n’avait que peu d’éléments métalliques. De ce fait, il est fort probable que les éventuelles planètes gravitant ou ayant pu graviter autour de telles étoiles soient également pauvres en métaux (elles se forment à partir du même nuage de poussières interstellaires, après tout), rendant très improbable l’apparition de la vie.

Ce n’est donc qu’à partir de l’apparition des Etoiles de population I que la vie est théoriquement envisageable, soit il y a environ 10 milliards d’années.

Notre système solaire est apparu il y a environ 5 milliards d’années. Vous me direz que, vu les échelles de temps en cause, il est tout à fait possible que d’autres entités soient apparues avant nous. Effectivement. Mais il faut bien garder en tête que nous ne sommes qu’au commencement de l’Univers, et qu’il y a des éons (quasi) infinis qui viendront, et la vie ne fera que se développer d’ici les milliards d’années à venir (c’est d’ailleurs le plus probable, cela a même été calculé : Source Source 2 ; il est 1000 fois plus probable que la vie se développe dans le futur que maintenant).

A noter, également, que la formation de la Voie Lactée et des Etoiles n’est pas vraiment un long fleuve paisible, et les dangers sont nombreux, rendant improbables la survie sur le long terme de la vie (les sursauts gamma viennent notamment des étoiles à faible métallicité, soit les vieilles étoiles de Population II… il y a donc probablement eu une époque où les sursauts gamma devaient être beaucoup plus communs, ce qui n’est pas bon du tout : ce phénomène peut souffler une atmosphère à des centaines d’années lumières de distance…). Nous pouvons dire que nous sommes relativement chanceux d’être là, notre atmosphère ayant survécu à cette période troublée.

Bref, laissons une chance à cette idée, qui n’est peut-être pas si saugrenue.

16. Nous avons une bonne étoile

Très sommairement, il existe plusieurs catégories d’étoiles (je renvoie à l’article Wikipédia sur la question). Seules certaines catégories permettent d’abriter la vie.

Ainsi, les Etoiles de Type O et de Type B, ou géantes bleues, sont des étoiles très chaudes, brillantes et massives…Mais surtout avec une vie courte : entre 10 et 100 millions d’années. Une durée de vie aussi courte ne permet pas aux planètes de se former, de se stabiliser, et de ce fait de voir la vie s’y développer (et encore moins évoluer au point d’aboutir à une espèce intelligente, et donc à des civilisations !). Elles représentent environ 0,13% du total des étoiles de la séquence principale.

Les Etoiles de Type A, ou étoiles blanches de la séquence principale, représentent environ 0,6% du total des étoiles de la séquence principale. Elles ont également une durée de vie assez courte, du fait de leur masse importante (environ 1,5 fois notre Soleil, jusqu’à trois fois sa masse), soit entre 580 millions et 1,3 milliards d’années. Une durée de vie aussi courte rend fort peu probable le développement d’une vie complexe.

Les Etoiles de type F, G et K peuvent abriter la vie (notre Soleil est une Etoile de type G2). Elles représentent environ 20% du total des étoiles de la séquence principale. Elles vivent assez longtemps pour permettre à la vie de se développer et d’évoluer, et sont globalement plutôt stables (évitant des variations cataclysmiques).

Et le reste?

Je vais laisser de côté les étoiles avortées (ou naines brunes) pour me concentrer sur les Etoiles de type M, ou naines rouges. Elles représentent plus de 75% des étoiles de la séquence principale. De telles étoiles vont vivre des dizaines de milliards d’années, si ce n’est des trillions d’années, en faisant les dernières étoiles de la séquence principale à éclairer l’Univers dans un (très, très, très) lointain futur.

La vie peut-elle se développer autour de telles étoiles? Le doute est permis. L’orbite devra être très rapprochée pour permettre d’avoir une température correcte… ce qui implique un risque important de verrouillage gravitationnel (comme la Lune : elle présente toujours la même face à la Terre). Cela implique un jour éternel sur une face, une nuit éternelle sur l’autre, avec les différences (importantes) de températures qui vont avec…

L’autre gros souci, c’est la variabilité de ce type d’étoiles, qui peuvent parfois donner lieu à des éruptions titanesques de nature à sérieusement endommager l’atmosphère des planètes proches !

De ce fait, il ne paraît pas totalement incohérent d’exclure ce type d’étoiles dans notre recherche pour la vie intelligente.

Cela ne nous laisse donc qu’environ 20% des étoiles de la séquence principale, dans une zone bien définie de la galaxie (la zone habitable galactique, c’est-à-dire la zone riche en matériaux, notamment métalliques (plus lourds que l’hydrogène, l’hélium et le lithium) -contrairement à la périphérie-, mais relativement stable dans le temps, avec peu de catastrophes de type supernova -ce qui exclut le centre galactique ; on a aussi d’éventuels problèmes avec les bras spiraux…).

D’après cet article scientifique publié en 2011, si nous partons de l’hypothèse que la vie complexe ne peut exister autour des naines rouges, nous aboutissons à un chiffre intéressant : 0,3% des étoiles de la galaxie pourraient soutenir une vie complexe.

17. L’hypothèse de la Terre Rare

Nous avons vu que nous avons une plutôt bonne étoile, une qui compte parmi les 0,3% susceptibles de soutenir une vie complexe.

En effet, notre Soleil n’est ni trop gros, ni trop petit, se trouve à une distance adéquate du centre de la Galaxie, se trouve à un plutôt bon emplacement.

Notre système solaire n’est pas sans vertu, également : il convient que les orbites soient régulières, avec une excentricité orbitale faible (c’est-à-dire des orbites circulaires, et non elliptiques) afin d’éviter qu’une planète habitable ne se retrouve éjectée de son orbite par l’orbite irrégulière d’une géante gazeuse voisine à l’orbite très excentrique. Par exemple, une géante gazeuse qui migre, suite à des orbites instables, jusqu’au niveau de Mercure ou de Vénus, enverrait probablement valdinguer les planètes comme la Terre ou Mars…

Notre planète n’est pas sans qualité, également : pour qu’une planète soit propice à la vie complexe, il faut que sa vitesse de rotation soit adéquate (Vénus tourne trop lentement, par exemple : un jour vénusien, c’est plus de 116 jours terrestres : la face éclairée a le temps de chauffer).

Il faut également des événements ponctuels permettant de bouleverser la routine planétaire de façon très modérée. Les marées, la tectonique des plaques, ou d’autres événements extraordinaires…

On aboutit au fait que la Terre fait partie de la fraction des planètes orbitant autour d’un Soleil de bonne catégorie situé dans la zone galactique habitable, de la fraction de telles planètes disposant d’une orbite stable sur une très longue durée de temps, de la fraction de ces dernières disposant d’une grosse lune (si cette dernière est nécessaire à l’apparition de la vie complexe, ce qui est débattu) et de la fraction de celles-ci disposant d’une tectonique des plaques durables.

Cela fait de la Terre une planète qui n’est pas si courante que ça, selon les apparences. Bien au contraire.

EDIT : sur les bons conseils de Francis Spinoy, je vous invite, si vous voulez aller plus loin, à jeter un oeil à « Rare Earth – Why Complex Life is Uncommon in the Universe » de Peter D. Ward et Donald Brownlee (Copernic Books, ISBN 0-387-95289-6) ou à « Vie et mort de la planète Terre » (Éditions La Huppe, ISBN 978-2-9519784-4-7). Merci à lui !

18. L’hypothèse de la Vie Rare

Outre les caractéristiques (peu communes?) de la Terre, il est également possible que la vie en elle-même ne soit pas si commune, du moins la vie complexe (c’est-à-dire dépassant le stade microbien).

Je vais distinguer trois éléments improbables : l’émergence de la vie complexe ; son évolution ; sa survie jusqu’à nous.

1/ Pour rappel, la vie est restée sous la forme de bactéries et d’archées pendant près de deux milliards d’années. Un événement excessivement improbable a fini par avoir lieu, selon une étude de Nature de mai 2015 : les eucaryotes sont apparus, probablement à la suite d’une rencontre fortuite entre une bactérie et une archée, la seconde ayant incorporée la première pour former un nouvel organisme symbiotique aux nouvelles propriétés. Les eucaryotes, apparus il y a environ 1,75 milliards d’années, sont les (très) lointains ancêtres de toutes les plantes, champignons, animaux et protistes. Cette bactérie, emprisonnée par une archée, serait devenue les mitochondries contenues dans nos cellules.

Il faut bien se rendre compte du caractère extrêmement improbable de cette hybridation. A notre connaissance, à l’heure actuelle, il s’agit d’un événement unique dans l’histoire de la vie sur Terre ! C’est-à-dire d’un événement unique en près de quatre milliards d’années, ce qui est tout de même assez exceptionnel, admettons-le !

2/ Après que les premiers êtres complexes sont apparus il y a 1,75 milliards d’années, il a encore fallu attendre plus d’un milliard d’années avant que la vie n’explose dans toute sa diversité. Ainsi, avant l’explosion cambrienne, le rythme de l’évolution était particulièrement lent, les espèces restant inchangées pendant des millions d’années.

La cause de cette explosion cambrienne n’est pas encore déterminée. Est-ce dû à un événement exceptionnel? Ou est-ce la conséquence normale du développement de la vie qui, au-delà d’un certain degré de complexité (lent et difficile à atteindre) suscite une explosion de la vie, enfin capable d’occuper des niches écologiques jusque-là vides?

En tout état de cause, sur 3,5 milliards d’années d’existence de la vie, nous avons eu des évolutions somme toute relativement minimes pendant près de 3 milliards d’années. Tout comme le passage d’organismes simples à organismes complexes semble improbable, il paraît possible de supputer que la « course évolutive » ne se déclenche pas nécessairement…

Au-delà du déclenchement de la course évolutive, il y a la question de sa persistance.

C’est là qu’intervient la notion de Grand Filtre : une succession d’étapes où la vie peut échouer, tant au niveau de son apparition que de son évolution ou de sa persistance. Cette question est d’une importance capitale : en effet, la question de savoir s’il existe des filtres rendant la vie évolués très rares concerne directement notre avenir. En effet, si la vie n’est pas rare, si le développement des eukaryotes émerge nécessairement dans l’histoire de toute forme de vie, si la course évolutive se lance nécessairement, cela signifie que le filtre empêchant l’apparition d’une civilisation interstellaire n’est pas derrière nous mais devant nous.

D’où l’importance cruciale, à mon sens, de chercher la vie dans le système solaire. Si nous trouvons de la vie sur Cérès, Europe, Ganymède ou Encélade, ce sera à la fois une immense joie mais aussi extrêmement inquiétant, d’autant plus si cette vie est complexe…et les questionnements que vous voyez ici deviendront des questions politiques de premier ordre : si la vie est si courante qu’elle apparaît sur plusieurs astres du système solaire, pourquoi n’y a-t-il aucun extraterrestre évolués? Si la vie n’est pas rare et son développement si facile, pourquoi sommes-nous les seuls à avoir émergés? Qu’est-il arrivé aux autres? Que va-t-il nous arriver?

19. L’hypothèse que les espèces à outils sont rares

La solution que je privilégie (outre la rareté des eukaryotes, chose que nous pourrons peut-être constater de notre vivant si nous trouvons des traces de vie sur une quelconque lune glacée du système solaire ou sur Mars), c’est celle postulant que les espèces à outils sont rares.

En effet, il paraît raisonnable de supposer que pour que la colonisation stellaire soit envisageable, des outils sont nécessaires (nous ne risquons pas de détecter une civilisation sans outils, ni ondes d’aucune sorte, peu importe sa grande sophistication philosophique ou culturelle).

Or, une telle apparition nécessite des pré-requis dont rien n’indique qu’il soit si évident que ça qu’ils soient atteints. Nous n’avons qu’un unique exemple pour en juger, celui de la vie sur Terre, mais on ne peut que relever que sur les 500 derniers millions d’années où des milliards d’espèces se sont succédées, toutes très différentes entre elles, l’Homo Sapiens est la seule à avoir appris avec succès à manier les outils et à avoir su les utiliser à son profit à grande échelle. Il eût été possible, pourtant, d’imaginer une succession d’espèces à outils, les unes laissant la place aux autres.

Qu’est-ce qui rend l’homo sapiens unique dans le règne animal?

Voici quelques éléments de réponse, que je soumets à votre sagacité :

- Nous sommes intelligents. Cela ne nous rend pas uniques : d’autres animaux ont un cerveau évolué ; il s’agit d’un avantage évolutif pour les prédateurs, ces derniers étant capables de mieux s’adapter et de mieux s’organiser pour chasser leurs proies. Cet avantage a ses inconvénients (métabolisme coûteux en énergie -le cerveau est vorace-, temps de gestation plus long…), ce qui explique qu’il ne soit pas si répandu que ça dans la Nature. Parmi les espèces plutôt intelligentes, je peux citer les pieuvres, les chimpanzés, les orang-outans, les cochons (qui sont plus intelligents que les chiens), les corbeaux, les éléphants, les dauphins…

Ce trait, en soi, n’est donc pas unique (quoique les hominidés ont continué à évoluer et à se développer, au contraire de la plupart de ces espèces…).Par contre, on peut en déduire plusieurs choses : l’intelligence semble être un trait de prédateur, ou à tout le moins d’omnivore. Cela peut se comprendre : vu le coût métabolique associé, il faut une nourriture très riche (de la viande) ; les herbivores ont des apports en énergie plus faibles, du fait de leur régime alimentaire.

Avoir un régime énergétiquement pauvre implique soit d’être stupide (voire de le devenir, comme le koala dont le cerveau a rétréci…), soit de passer son temps à manger (ce qui laisse bien peu de temps à d’autres activités…). C’est un prix élevé à payer pour devenir intelligent : il est plus simple pour un prédateur de suivre cette voie étroite.

Il a peut-être des pouces opposables, mais ce n’est pas vraiment une lumière… - Nous avons des mains et des pouces opposables. C’est un avantage énorme lorsqu’il s’agit de manipuler des outils.

Nous ne sommes pas les seuls animaux avec des pouces opposables : des singes, des marsupiaux, les pandas géants, certains rongeurs arboricoles, les grenouilles arboricoles Phyllomedusa…Il paraît plausible de supposer qu’un pouce opposable est très utile pour attraper lianes et branches, c’est-à-dire pour grimper aux arbres.Il faut donc une espèce intelligente arboricole (à un moment ou un autre de son histoire évolutive) pour avoir à la fois le cerveau ET de quoi manier des outils. Deux précisions : il n’est pas nécessaire d’être particulièrement intelligent pour utiliser des outils (les deux critères peuvent donc être distingués, l’utilisation des outils n’étant pas nécessairement la conséquence de l’intelligence : prenez les araignées à bolas, capables de jeter des boules en soie d’araignée pour chasser et se défendre…) ; il n’est pas non plus nécessaire d’avoir des mains et des pouces opposables (les ours, corbeaux, dauphins le démontrent amplement).Simplement, avoir des pouces opposables rend le maniement bien plus aisé et fin qu’avec un bec, une gueule, une trompe ou des tentacules. La dextérité dans le maniement semble importante pour qu’une espèce technologique puisse émerger, ce que permet le pouce opposable (et ce que ne semble pas permettre le bec, la gueule ou les tentacules). Cela étant dit, on peut imaginer des évolutions permettant une plus grande finesse dans la manipulation d’outils, que ce soit pour la trompe de l’éléphant ou les tentacules d’une pieuvre…En tout état de cause, il nous faut des organes permettant la manipulation d’outils. - Beaucoup de chance.

Oui, c’est anthropocentré, mais regardons notre cas : nous avons développé des pouces opposables à une époque lointaine pour pouvoir évoluer dans les arbres.Mais voilà : vers le Miocène/Pliocène, les arbres ont disparu. Nous avons évolué et appris à nous tenir debout (faisant de nous la seule espèce bipède, avec les pingouins et les manchots).

Nous avons aussi dû changer notre régime alimentaire : moins de plantes, plus de viandes. Le processus digestif a évolué, requérant moins d’énergie (il est difficile de digérer certaines plantes), libérant plus d’énergie pour notre cerveau.Cela signifie, je pense, que l’existence d’extraterrestres hominidé est très improbable : notre existence est liée à un coup du sort, et une adaptation plutôt réussie à notre nouvel environnement.

On peut aussi en déduire qu’il faut un peu de chance pour que l’adaptation que nous avons connu en tant qu’espèce arrive à d’autres. Bref, encore des probabilités à surmonter.

Conclusion

Nous avons exploré beaucoup d’hypothèses.

Il convient de ne tenir aucune de ces hypothèses pour vraies. Toutefois, il me paraît essentiel de se souvenir de ce paradoxe et de ses solutions : les implications sont importantes. Si nous trouvons une vie complexe et évoluée, nous aurons de sérieuses réflexions à mener sur notre avenir : allons-nous nous auto-détruire? Comment? Devons-nous chercher à être contactés?

Pour ma part, je pense que nous sommes les seuls dans notre petit coin de la galaxie : l’Univers est encore jeune, les probabilités sont extrêmement faibles de voir la vie émerger et franchir toutes les étapes qu’elle a pu franchir ici pour arriver jusqu’à nous, sans être annihilées par un cataclysme, ni végéter, ni suivre un chemin évolutif rendant impossible l’émergence de l’intelligence.

Si la vie est exceptionnelle, je pense que nous pouvons en conclure qu’il est important d’essaimer dans notre système solaire : il ne faut pas garder tous ses oeufs dans le même panier.

Qu’en pensez-vous?

100% d’accord avec votre texte.

Dans la même veine, je recommande vivement à toutes les personnes intéressées par ce sujet la lecture de « Rare Earth – Why Complex Life is Uncommon in the Universe » de Peter D. Ward et Donald Brownlee (Copernic Books, ISBN 0-387-95289-6). Ils arrivent à la même conclusion que vous, que je partage comme hypothèse la plus vraisemblable. À ma connaissance, ce livre n’a pas été traduit en français.

Les même auteurs ont publié (en français cette fois) « Vie et mort de la planète Terre » (Éditions La Huppe, ISBN 978-2-9519784-4-7). Là,malgré la pertinence de leur intéressante étude, je ne suis pas du tout d’accord avec les auteurs. Mais je ne vais pas parler de cela ici…

Merci pour vos réflexions si intelligentes (et meilleurs vœux pour 2018 par la même occasion)

Francis Spinoy (Bruxelles)

J’aimeAimé par 1 personne

Très grand article.

Parmi les éléments qui peuvent expliquer l’absence de rencontre avec la vie, je pense qu’il est aussi important de tenir compte de réalité simples:

– les distances délirantes entre les étoiles. Sans l’équivalent d’un « hyperespace » de SF, c’est pratiquement impossible de voyager d’une étoile à une autre de manière raisonnable (ou plus simplement d’une orbite proche d’une étoile à lointaine)

– le fait qu’une planète subisse suffisamment de choses pour qu’il se passe des trucs dessus. Certes, les cycles dont tu as parlé sont absolument essentiels (saisons, marées, journées, etc…)

De plus on pourrait aussi s’interroger sur les formes que prennent la vie. Est-ce qu’on pourrait la reconnaître si on en voyait ?

J’aimeAimé par 1 personne

Damn, j’ai cliqué sans le vouloir.

Je disais donc que le souci c’est pas seulement le fait qu’une planète ait des cycles, mais que si ceux-ci sont suffisamment stables, il ne se passera rien. Il faut, occasionnellement, que quelqu’un remue la boule à neige pour qu’il se passe quelque chose de différent, bref, permettre l’émergence de quelque chose de nouveau.

Enfin, sur l’apparition de vie à outils, il me semble (mais c’est un hypothèse personnelle) que l’absence d’abondance des ressources est d’une importance capitale, pour que l’on puisse avoir un pression évolutive suffisante pour sélectionner les formes de vies ayant la capacité à s’adapter.

Maintenant, dans le même temps, ce qui semble dur, c’est de faire apparaître la vie. Mais quand on regarde la terre, une fois qu’elle est apparue, elle a absolument tout colonisé, sous des formes et dans des conditions exceptionnellement hostiles même. Dans les abysses, l’absence de lumière, des environnements toxiques, l’intérieur des volcans, le désert, etc… Une fois que la vie a eu le temps de se mettre en place et de se diversifier suffisamment, il semble qu’elle soit en mesure de coloniser virtuellement tout tant qu’il y a un minimum de ressources.

J’aimeAimé par 1 personne

Tout à fait.

Des concepts très intéressants, que je n’ai pas encore pris la peine d’explorer, sont ceux « d’émergence », de niches écologiques et de pression évolutive.

L’explosion cambrienne (qui me passionne) me paraît, à ce titre, très stimulante. La radiation évolutive qu’on a pu constater est sans doute liée au fait que bien des niches écologiques étaient vides ; mais j’aime aussi l’idée de « palier de complexité », faisant émerger la diversité des formes des êtres vivants, ou l’idée d’une « course évolutive à l’armement » permettant d’illustrer le caractère essentiel de la pression évolutive.

Pour l’apparition de la vie à outils, j’ignore si votre hypothèse est valable. Mais elle correspond à la situation des hominidés : la disparition des forêts nous a forcés à nous adapter. Est-ce un pré-requis? Ou sommes-nous victimes d’un biais cognitif, sachant que nous n’avons pas vraiment d’éléments de comparaison?… Je ne sais pas.

Une remarque sur la vie colonisant toutes les niches écologiques : ce que vous dites est tout à fait exact, mais peut-on généraliser à partir du seul exemple de la Terre? Probablement que les bactéries occuperont toutes les niches écologiques disponibles… Mais les eucaryotes apparaîtront-ils nécessairement? Je n’en suis pas convaincu, à titre personnel.

J’aimeJ’aime

J’ai essayé (l’air de rien…) de ne pas trop développer -on peut écrire des livres sur chaque hypothèse ! Non seulement on le peut, mais cela a d’ailleurs été fait, cf par exemple le commentaire de Francis Spinoy-.

Mais effectivement, les distances en cause rendent l’hypothèse même d’une colonisation interstellaire assez douteuse : pourquoi s’infliger de telles épreuves (des décennies de voyage, au bas mots ; des coûts délirants ; des contraintes techniques monstrueuses) si les ressources nécessaires sont déjà dans le système natal d’origine?

Il reste la question des ondes, toutefois !

Cette hypothèse sur la taille inimaginable de notre univers est d’ailleurs évoquée dans mon précédent article, le Paradoxe de Fermi – les Solutions 2 (je ne me suis pas foulé pour les titres, il faut l’admettre).

Et oui, c’est tout à fait vrai : il faut qu’il se passe des choses ! Une planète sans marées, saisons, journées, mais sans événements cataclysmiques non plus (mais pas trop cataclysmiques non plus), risque fort d’avoir une évolution moins rapide, c’est exact !

Quant aux formes prises par la vie, c’est l’objet de futurs articles (la question me passionne) : les formes qu’elle peut prendre sur Terre sont déjà exceptionnellement variées ; est-il possible d’imaginer les formes qu’elle pourrait prendre ailleurs? Peut-on imaginer, même, d’autres biochimies? Ce sont des sujets qui méritent, je pense, qu’on s’y attarde !

J’aimeJ’aime

Je ne pense pas qu’il soit réellement difficile ou trop coûteux d’explorer la galaxie.

Cela prendra seulement… du temps !

Si l’humanité ne se détruit pas avant, dans quelques dizaines d’années, l’espèce humaine (ou la forme d’intelligence qui lui succédera) disposera probablement de ressources quasi-illimitées en énergie, en A.I. et en matières premières extraites des astéroïdes. Même en restant dans le cadre de nos connaissances scientifiques actuelles, notamment s’il s’avère que la vitesse de la lumière constitue effectivement une limite absolue, il sera possible :

– d’installer des usines automatiques construisant des sondes à la chaîne, dans l’espace ou sur/dans des corps à faible gravité.

– de les lancer à une fraction de la vitesse de la lumière vers des milliers d’étoiles différentes, par exemple au moyen de lasers.

– arrivées à destination, si les conditions sont favorables, ces sondes pourraient alors fabriquer d’autres usines automatiques, lesquelles lanceront à leur tous des milliers de sondes (machines de von Neumann).

Ce qui précède constitue d’ailleurs un argument supplémentaire en faveur de « l’intelligence rare ».

Car si nous, humains, pouvons dès à présent envisager ce scénario, pourquoi n’avons-nous pas déjà été contactés par une civilisation extra-terrestre antérieure à la nôtre ayant développé le même processus ?

J’aimeAimé par 1 personne

C’est justement là où je voulais en venir.

Si nous disposons sur place de toutes les ressources nécessaires, il est inutile d’investir du temps et de l’énergie à coloniser d’autres systèmes !

Il est, bien sûr, difficile de généraliser ou d’être trop affirmatif ; il suffirait d’une seule civilisation dérogeant à mon raisonnement pour aboutir à une colonisation « rapide » (à l’échelle galactique) de milliers de systèmes stellaires…

Et pourtant, on ne voit rien. L’explication la plus simple, jusqu’à preuve du contraire, semble bien être que l’intelligence est rare (pas nécessairement la vie en elle-même, mais la confluence de nombreux paramètres comme la vie multicellulaire, l’intelligence, l’utilisation d’outils complexes…). C’est, du moins, ma position personnelle.

J’aimeJ’aime

OK, mais je ne vois pas pourquoi une civilisation avancée devrait « coloniser ». Il me semble assez clair qu’elle n’aura pas ce besoin.

La simple curiosité n’est-elle pas une motivation suffisante que pour envoyer des sondes partout dans la galaxie. Juste pour voir « comment cela se passe ailleurs » ?

J’aimeAimé par 1 personne

J’aime bien l’hypothèse n°15 que je trouve quand même plus engageante que déprimante. Car si nous sommes les premiers (sans faire d’égocentrisme) cela laisse de l’espoir…. dans sa sagesse l’Univers laissera prospérer une espèce plus « raisonnable »?….

Quand à la Terre rare, il ne faut pas oublier l’immense influence bénéfique de la Lune sur nos conditions stables… Donc, cela ajoute un élément supplémentaire à cette hypothése.

Je me suis régalée à la lecture de ces articles.

Merci! 🙂

J’aimeJ’aime

Ping : Le Worldbuilding, qu’est-ce que c’est? – Journal d'un Curieux

Ping : Qu’est-ce que le paradoxe de Fermi? – Journal d'un Curieux

Ping : La terraformation, qu’est-ce que c’est? – Journal d'un Curieux

Ping : Le paradoxe de Fermi – les Solutions 1 – Journal d'un Curieux

Ping : Le Paradoxe de Fermi – les Solutions 2 – Journal d'un Curieux

Il y a aussi une autre chose à prendre en considération lorsque l’on parle de colonisation de la galaxie par d’éventuels extra terrestres. Sur Terre il est déjà compliqué de s’extraire de notre gravité, je prend pour exemple la colossale Saturn V qui nous a permis de fouler le sol lunaire.

En ce moment, nous parlons souvent de super Terre, c’est à dire des planètes telluriques semblables à la nôtre mais plus grosse. Qui dit plus grosse, dit plus massive, et par conséquent une gravité supérieure à la nôtre, et, sil elle ressemble à la notre au regard de l’atmosphère, celle-ci sera plus dense encore. Du coup peut-être qu’une hypothétique civilisation habitant cette planète serait bien incapable d’attendre l’espace, même proche, et qu’ils aient donc abandonné toute tentative de colonisation spatiale.

J’aimeAimé par 1 personne

Bonjour !

J’y ai songé à mes heures perdues, pour tout te dire. Comment une civilisation apparue sur une planète avec un puit de gravité bien méchant peut-elle faire pour rendre économiquement possible l’exploitation de l’Espace?

Je n’en sais rien.

Mais, je me suis également fait la réflexion que ce n’était pas vraiment une explication au Paradoxe de Fermi : si la vie n’est pas si rare, elle a pu apparaître sur des planètes plus petites ou plus légères que la Terre, avec une gravité moindre…autrement dit, sur une planète où il est moins « coûteux » d’accéder à l’Espace ! Et pourtant… aucun signe !

J’aimeAimé par 1 personne

Tout à fait, ce n’est pas une explication en soi, mais disons que ça contribue à faire baisser les chances de contact je pense.

Et puis nous avons des sens bien spécifiques aussi, la vue (limitée à notre spectre visible), l’ouïe, l’odorat (extrêmement limité)… Rien n’indique que ce soit la seule voie.

Mais imaginons quand même une civilisation dont le protocole de communication soit basé, comme chez nos insectes sociaux, sur les phéromones, quels besoins auraient ils d’inventer la radio ? à moins d’éventuellement de le coupler à un synthétiseur olfactif mais là…

Et il y a certainement d’autres manières de communiquer que je ne peux même pas imaginer.

En fait, on espère recevoir un signal d’une civilisation compatible avec la nôtre, et là, je pense que c’est pas gagné !

J’aimeAimé par 1 personne

Ping : Worldbuilding : créer des mondes crédibles, ou comment créer une étoile – Journal d'un Curieux